当サイトでは、サイトの利便性向上のため、クッキー(Cookie)を使用しています。サイトのクッキー(Cookie)の使用に関しては、「プライバシーポリシー」をお読みください。

芸術監督ごあいさつ

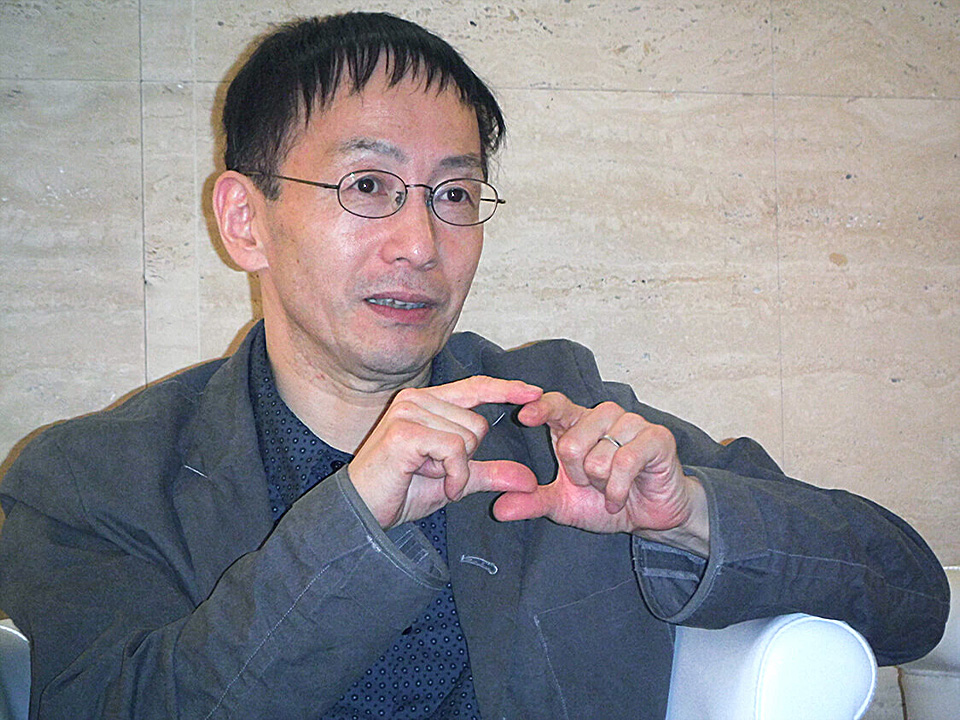

- 東京芸術劇場 芸術監督

- 野田 秀樹

「劇場は人が屯(たむろ)をするところではない!」に始まって

30年の歴史を持つ劇場ではあるが、私が関わったのは、ここ十数年、芸術監督という任に就くようになってからである。それ以前は、芸劇(東京芸術劇場)は、芸術監督制を布しいておらず、公共劇場を貸すだけの「貸し小屋」としての性格を帯びていた。

その、芸術監督になったばかりの頃のエピソードである。

当時、大学で教鞭をとっていた私が、学生たちに芝居を見せたくて、劇場アトリウム(劇場入口共用部分)で待ち合わせをした。私が少し遅れて到着したのにも拘わらず、学生が誰ひとり来ていなかった。やがて恐る恐る学生たちが姿を見せ始めた。「どうしたんだ?」と聞けば、先刻、すでに集まっていたところ、警備の人がやって来て「ここは人が屯(たむろ)する場所ではない!」と蜘蛛の子を散らすように追っ払われたというのである。怒りを超えて笑ってしまった。劇場の前の広場が人の屯(たむろ)する場所でなければ、この世のどこに屯(たむろ)していい場所があるのだ。だが警備の人も悪気があったわけではない。まだその頃、「劇場」というものに理解がなかっただけである。私はその時、「劇場」は「警備の人にも愛されるような劇場にならなくてはいけない」とどこかに書いた記憶がある。劇場で屯(たむろ)する人間を見つけて、警備の人が「何を見に来たの?…ああ、それはいいね」と言えるような劇場になって初めて、いい劇場と言えると。半ば綺麗ごとではあったかもしれないが、そう書いた。

それから、六、七年たった頃だと思う。私が劇場で上演をしている時、役者の一人が「立ち見で並んでいる人に、がんばってと声をかけられました」「知り合いでもないのに?」「その人が私服だったので気づかなかったけど、いつもの警備の人でした」

わたしは、じわあっと感動をしてしまった。あの屯(たむろ)をしてはいけなかった劇場がやっと「劇場」になったのだと。同時に、劇場というのは、その劇場をどれだけの人が、どれほど愛し誇りに思っているかで、良し悪しが決まっていくのだと確信した。大きかろうが小さかろうが、どんなに絢爛豪華に飾り立てようが、とどのつまりは、劇場へ行って「屯(たむろ)する」ことに、人が喜びを感じる場所でなくてはならない。

今、芸劇は、そうなれた。と自負する。が、そうなれたからと言って、必ずこれからも、そうあり続ける保証はない。この30周年を区切りに、劇場に携わる人間の一人として、一層、気を引き締め、「良い劇場」であり続けるべく、自戒したいと思っている。

2020年10月

東京芸術劇場 芸術監督

野田秀樹

一問一答(2012年リニューアル時)

劇場の外へ、さらなる広がりを目指す。

——3年前の芸術監督就任の際、「貸し劇場の比率が高く、大雑把な色だった東京芸術劇場に、まず、人を呼ぶ“賑わいの色”をつけたい」とおっしゃっていました。リニューアル前の時点での手応えと、そこから生まれた新たな課題があれば教えてください。

野田 池袋に劇場がある、ということは、演劇の世界では以前より知られてきたのではないでしょうか。これまで芸劇に来たことのない人が「何度も足を運ぶようになった」という話も聞きます。これからは、現象としてそれをもっと外に広げたいですね。

——現象というのは?

野田 かなり以前から、芝居が劇場という壁の中で終わっている。あるいは、そう感じさせる芝居が非常に多くなりました。客席に座っているお客さんが劇場の外を意識している、意識せざるを得ない時にこそ、演劇はもっと面白くなるんです。観客が作品を通して自分の内側だけ見ている時代は、演劇にとっても不幸な気がします。これは積極的に肯定できる状況ではありませんが、震災後しばらく、みんなが劇場の外を強く意識するようになりましたよね、物理的には劇場は何ひとつ壊れていないのに。人間の意識のあり方の問題なんですが、それを外に向けることは非常に大切ですね。

——具体的に劇場としてはどんなことをしたいとお考えですか?

野田 僕が芝居を始めた1970年代は、表現をすることが社会の現象になりましたが、今は演劇に限らず文化全般が現象になりにくい。でも、派手な話題を呼ぶということではないんです。最近、長野のまつもと市民芸術館に行ったんですが、地域の方が文化をリスペクトしているのが伝わってきて感動しました。演劇も非常に観慣れているし、劇場に愛着を持っている。静岡芸術劇場もそうでした。そういった着実な広がりとしての現象ですね。前者には串田和美さん、後者には宮城聰さんという芸術監督がいて、粘り強くさまざまな取り組みをしていらっしゃる。そうした劇場と芸劇がつながりを持っていくことが、まず大事だろうと考えています。

——劇場という点をつなげて線に、面にしていく。

野田 たとえば海外の作品も、日本各地をツアーする形で招聘して費用を分担すれば、経済効率も上がります。将来的には、それをさらにアジアに広げていくことも考えるべきでしょう。ただ東京の場合、「劇場の地元」がどこを指すのかが非常に難しい。「地域の皆さん」と言った時に「都の劇場だから東京都民」と想定するのは、あまりにも漠然としています。「東京」と付いたら、時には日本を代表してしまうこともあるわけで、そこが地方の劇場とは異なる難しさではありますね。

——劇場の外にいる人、劇場文化に関心のなかった人が劇場に注目するチャンスとしても、リニューアルオープンはとても大きいと思いますが。

野田 そうですね。祭り性、祝祭性は演劇の大きな仕事ですから。その意味では、とても賑やかなプログラムが組めたと思います。でもリニューアルのタイミングだけでなく次の企画、今後ももちろん大事だと思います。

——では、今後のビジョンを教えてください。

野田 リニューアルの前と後で目指す形が変わったわけではないので、結局、就任の時と同じ目標になりますが。これから演劇をおもしろくしていくであろう若い劇団の育成、子供向けの演劇教育事業、優れた海外作品の招聘、そして優れた自主制作作品の発信ですね。さらに細かく言えば、時間はかかるでしょうけれど、劇場がワークショップを主催してそれを積み重ね、ひとつの作品をつくりたい。さらに時間はかかるでしょうが、劇場が劇団を持つというか、役者を抱えてレパートリー制で公演を打つというのが最終的な理想です。芸劇だけでなく、公共施設はどこもそういうシステムになればいいと思います。

野田秀樹プロフィール

2009 年 7 月、東京芸術劇場芸術監督就任。多摩美術大学名誉教授。

東京大学在学中に劇団「夢の遊眠社」 を 結成。 1992 年、劇団解散後、ロンドンへ留学。帰国後の 1993 年に「 NODA ・ MAP 」設立。以来『キル』『パンドラの鐘』『オイル』『赤鬼』 『 THE BEE 』 ( 原作 筒井康隆「毟りあい」 ) 『ザ・ダイバー』『ザ・キャラクター』『表に出ろいっ!』『南へ』『エッグ』『逆鱗』『足跡姫』『 One Green Bottle 』『贋作 桜の森の満開の下』『「 Q 」: A Night At The Kabuki 』』 『フェイクスピア』『兎、波を走る』『正三角関係』 など話題作を次々と発表。モーツァルト歌劇『フィガロの結婚~庭師は見た!~』等オペラ演出も手掛ける。さらに、フランス国立シャイヨー劇場をはじめ、国際フェスティバルなどでも上演多数。英国やタイ、韓国の演劇人との国際共同制作にも積極的に取り組み、 20 年 2 ~ 3 月には、台湾と NY で『 One Green Bottle ~表に出ろいっ ! English Version ~』を上演。世界を駆け巡り、意欲的に活動している。

23 年 1 月、舞台芸術界におけるその国際的な活動を評価され、 ISPA2023 で優秀アーティスト賞「 Distinguished Artist Award 」を日本人初受賞。

2009 年名誉大英勲章 OBE 受勲。

2009 年度朝日賞受賞。

2011 年紫綬褒章受章。

2025年3月より、日本芸術院会員。

2025年、文化功労者。