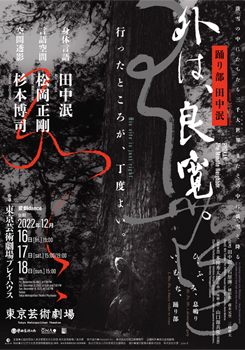

日程

2022年12月16日 (金) ~12月18日 (日)

クリエイティブ

身体言語 田中泯

言語空間 松岡正剛

空間透影 杉本博司

身体言語

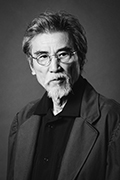

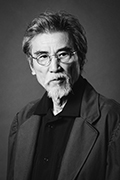

- 田中泯(ダンサー)

-

©Madada Inc.

1945年3月10日東京生まれ。1966年クラシックバレエとアメリカンモダンダンスを10年間学び、74年より「ハイパーダンス」と称した新たなスタイルを展開。当時の現代美術、文化界に先駆的な衝撃を与える。78年パリ秋芸術祭でルーブル装飾美術館で海外デビュー。既存のジャンルを超えた前衛的パフォーマンスは海外でも高い評価を得る。85年からは山村へ移り住み、農業を礎とした舞踊活動を継続。「踊りの起源」への探求、“日常に存在するあらゆる場”を即興で踊る「場踊り」は、日本および世界各地で現在も繰り広げられ、その公演は3000回を超える。また88年拠点とする山梨で「白州・夏・フェスティバル」を開始、「アートキャンプ白州」(1993-99年)、「ダンス白州」(2001-09年)へと展開した。02年映画『たそがれ清兵衛』(監督:山田洋次)でスクリーンデビュー、第26回日本アカデミー賞新人俳優賞、最優秀助演男優賞を受賞。その後国内外に関わらず多数出演。22年1月、田中泯ドキュメンタリー映画『名付けようのない踊り』(監督:犬童一心)が公開され、現在オンデマンド配信中。千葉県・市原湖畔美術館で「試展-白州模写」を22年10月29日から23年1月15日まで開催中。

http://www.min-tanaka.com/

言語空間

- 松岡正剛(著述家・編集者)

-

©TABLE ENSEMBLE

1944年1月25日、京都生まれ。1971年、工作舎を設立しオブジェマガジン「遊」を創刊。87年、編集工学研究所設立。情報文化と情報技術をつなぐ研究開発に多数かかわるとともに、多様な知識とイメージを融合させるメディア、イベント、空間のプロデュースなどを手掛ける。2000年よりインターネット上に壮大なブックナビゲーション「千夜千冊」を連載。またイシス編集学校を創設し、校長をつとめる。おもな著書は『ルナティックス』『フラジャイル』『遊学』『日本という方法』『国家と「私」の行方』『擬―「世」あるいは別様の可能性』『日本文化の核心』『千夜千冊エディション』(シリーズ)ほか多数。2020年に「角川武蔵野ミュージアム」の館長に就任、独自の文脈によって約2.5万冊の本が並ぶユニークな書棚空間を監修した。

https://seigowchannel-neo.com/profile

https://1000ya.isis.ne.jp/

空間透影

- 杉本博司(現代美術作家)

-

photo:

Masatomo Moriyama

1948年東京、御徒町に生まれる。1970年渡米、1974年よりニューヨーク在住。2008年建築設計事務所「新素材研究所」設立。2009年公益財団法人小田原文化財団設立。杉本博司の活動分野は、写真、彫刻、インスタレーション、演劇、建築、造園、執筆、料理と多岐に渡る。杉本のアートは歴史と存在の一過性をテーマとしている。そこには経験主義と形而上学の知見を持って、西洋と東洋との狭間に観念の橋渡しをしようとする意図がある。時間の性質、人間の知覚、意識の起源といったテーマがそこでは探求される。主な受賞歴は、1988年 毎日芸術賞、2001年ハッセルブラッド国際写真賞、2009年高松宮殿下記念世界文化賞(絵画部門)、2010年秋の紫綬褒章、2013年フランス芸術文化勲章オフィシエ賞、2017年文化功労者。主な著書に『苔のむすまで』『現な像』『アートの起源』『空間感』『趣味と芸術』『江之浦奇譚』『杉本博司自伝 影老日記』などがある。

特別参加

写真をクリックするとプロフィールが開きます。

- 本條秀太郎

-

1971年本條流を創流。古典・民族音楽を礎に、現代に生まれた伝統的三味線音楽の楽派「俚奏楽」を発表。端唄、民謡、民俗芸能の採譜・発掘、CD制作や海外での演奏活動も精力的に行っている。1989年には民謡の再生、モダン化への試みと、日本民謡を日本の民族音楽として定着させることをテーマにした細野晴臣プロデュース「ATAVUS(先祖帰り)」を公演。

定期公演として、俚奏楽、江戸端唄~江戸を聞く~、鄙哥–伝えゆく詩達–、現代音楽三味線「Beads」を開催。1968年よりNHK大河ドラマの邦楽指導 龍馬伝・八重の桜等。97年シアトル・ロサンゼルスにて日本舞踊アメリカ公演「俚奏楽 俊寛」を作曲・演奏。2008〜13年演劇界の鬼才サイモン・マクバーニー演出「春琴」に参加、ロンドン・パリ・ニューヨーク・東京公演等に出演・演奏。著書「本條秀太郎 三味線語り」淡交社。2007年紫綬褒章受章。

http://www.min-tanaka.com/

- 山口源兵衛

-

1981年9代目誉田屋源兵衛没、現10代目誉田屋源兵衛襲名、継承。後、帯作りに専念。1985年全国の原始布を素材として個展を開催。以後、インド、東南アジアの野蚕糸を帯に用いる。1994年京都六条の江戸末期の町屋にて創業260周年展。1999年「京都誉田屋源兵衛 帯ときもの展」開催。2000年「誉田屋源兵衛 織りの帯展」開催。2002年「かぐやこの繭小石丸展」「誉田屋源兵衛~最高級の唐織の帯・小石丸の絹・幻の紙布~文献をもとに飾る」展開催。小石丸企画に対して日経MJ賞受賞。日本の原種の繭である小石丸の復活と継続、日本の染色技術の活性化に努める。2003年日本文化デザイン大賞受賞。「室町・桃山時代の衣装文様の意味世界」の研究会発足。「誉田屋源兵衛の帯展~金色の絹・マハラジャンシルク(天蚕)を加えて~」開催。2012年山口源兵衛がトヨタのスポーツカー「トヨタ86」のイメージキャラクターとして起用される。2016年英国ヴィクトリア&アルバート博物館に、永久所蔵品として誉田屋源兵衛の作品が、十点収蔵される。

出演

田中泯 石原淋 / 緒形敦 甫木元空 三嶋健太

写真をクリックするとプロフィールが開きます。

田中泯

©Madada Inc.

緒形敦

甫木元空

三嶋健太

- 石原淋

-

©Madada Inc.

1994年、NHK音楽映像ドラマ『ハムレット幻蒼』で映像デビュ-。番組にダンサーとして出演していた田中泯に出会いその後、師事。1996年、田中泯演出の舞台『千年の愉楽』(原作:中上健次)にて観世栄夫と共演。その後、海外公演も含め田中泯作品に多数出演。2006年より本格的にソロ活動を開始し、田中泯の完全振付によるシリーズ作品『昭和の体重』(音楽:灰野敬二)は現在も続く代表作となった。野外公演『八月十五日のエトランゼ』出演、MV 『The Weeknd – Belong To The World』振付ほかドラマや映画でも活躍中。田中泯の唯一無二の「弟子」であると同時に、田中泯の活動全般を支えるマネージャーであり、プロジェクトを牽引するプロデューサーでもある。田中泯の「場踊り」の音をライブオペレーションするなど、演出的な活動にも携わる。

http://www.min-tanaka.com/

- 緒形敦

-

1996年、神奈川県生まれ。2017年、TBS日曜劇場『陸王』で俳優デビュー。主な出演作は、ドラマ『MAGI-天正遣欧少年使節-』『盤上のアルファ~約束の将棋~』『いだてん』『エ・キ・ス・ト・ラ!!!』『相棒19』『大豆田とわ子と三人の元夫』『オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ』『ソロモンの偽証』、映画『劇場版 ルパンの娘』、舞台『カノン』『バーン・ザ・ハウス』、CM「クボタ『壁がある。だから、行く。For Smiles./ミャンマー』篇」など。最新作は『LOVE LIFE』(22/監督:深田晃司)。また野田秀樹の東京演劇道場にも参加している。

- 甫木元空

-

1992年、埼玉県生まれ。多摩美術大学映像演劇学科卒業。2016年青山真治・仙頭武則共同プロデュース、監督・脚本・音楽を務めた『はるねこ』で長編映画デビュー。第46回ロッテルダム国際映画祭コンペティション部門出品、ほかイタリア、ニューヨークなどの複数の映画祭に招待された。2019年にはバンド「Bialystocks」を結成。映画による表現をベースに、音楽制作などジャンルにとらわれない横断的な活動を続ける。最新作は『はだかのゆめ』(2022年11月25日公開予定)。

- 三嶋健太

-

1993年、大阪府生まれ。大阪芸術大学短期大学部を卒業後、芸能事務所ABP inc.に所属し、2020年からは東京演劇道場生一期生としても活動。東京芸術劇場では、野田秀樹(作・演出)『赤鬼』、森岡利行(作・演出)『ぼくんち』出演歴があり、今回三度目の芸劇舞台への挑戦となる。2023年1月7日より舞台『インタクト』(赤坂レッドシアター)に出演。連続配信ドラマ『エンジェルシンク333』にも出演中。

-

主催:公益財団法人東京都歴史文化財団 東京芸術劇場/東京都

制作協力:Madada Inc. 株式会社松岡正剛事務所

企画制作:東京芸術劇場

助成:

文化庁文化芸術振興費補助金(劇場・音楽堂等機能強化推進事業)|

独立行政法人日本芸術文化振興会

協力:誉田屋源兵衛株式会社 株式会社大直 株式会社久住左官 plan-B

チラシ

〔pdf:3.09MB〕